«Creemos en nuestra singularidad, es decir, en que siempre será posible encontrar un rasgo, así sea insignificante, capaz de distinguir a dos hombres entre sí. la singularidad, por otra parte, la soportamos hasta ciertos límites. En términos generales, podríamos decir que es una vanidad y un orgullo mientras prolonga propiedades compartidas por la mayoría [...] La singularidad total, por el contrario, asusta y aísla»

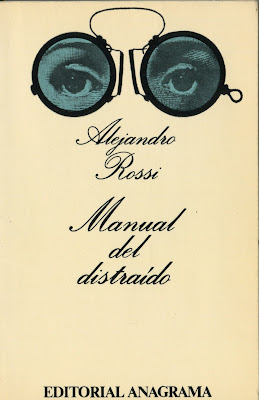

Alejandro Rossi, Manual del distraído, Barcelona: Anagrama, 1980, p. 11.

«Mi poder sobrenatural consiste en que puedo subir edificios y bajarlos de forma singular [...] De pequeño –lo he dejado caer sutilmente ya– subía y bajaba el estrecho deslunado de casa de mi abuela con el trazo nervioso de una lagartija adolescente y taciturna. Uno no tenía por qué saber si la capacidad adherente de aquella otra sustancia viscosa que escondía entre el hueco de los dedos, bajo las axilas y otras cavidades que no vienen todavía al caso, era algo que generalmente viene con el cuerpo porque, oportunamente, no existe en la niñez una perspectiva global de la anatomía del mundo, ni teorías omnicomprensivas acerca del destino que la vida reserva en este punto a los demás.

[...]

Subo la fachada que se le antoja a mi singularidad (no siempre, sino cuando quiero comprobar mi cualidad, mi… poder especial) en unos nueve o diez saltos. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Todo depende de la altura, las aberturas accidentales y los pliegues del edificio y no sólo de mi idiosincrasia, claro. Trepo, principalmente, rellanos de muchos colores y escalones, subo con mi sello graderías, subo canaletas y zaguanes, me acuclillo pensativo en la balaustrada de recios balcones. Subo huecos de ascensor.

Me pongo al timón de los barcos del puerto por la noche, me cuelgo del estrave de todos los buques que bogan en las horas más oscuras de los días entre medusas, plásticos y motores que la gente arroja desdichadamente en el océano. Lo hago imitando la posición invertida y el gesto de luto con el que hibernan en verano los murciélagos sin solera: negro, raro, polinizador, con la cabeza al desnuque y las orejas hacia abajo.

Subo a trompicones, cornisas y dinteles, pumba, pumba, pumba, de balcón a balcón, ayudándome con la baba o superbaba. Trastabillándome, babeando, superbabeando, dando a todo con el hombro y con la axila, igual que un soldado asqueado por la guerra alcanza entre sollozos otra trinchera, de hostia sagrada en hostia consagrada, hostiándome y hastiándome (perdón), sí, ¡PUMBA!, ascendiendo a duras penas, pegado a las ventanas, besando con el raro engrudo que emana de mis labios el duro muro de hormigón, el venenoso picor de la uralita; agarrando unas décimas de segundo los hierros fríos, las huellas de los otros, la sangre de nuestros antecesores, los maceteros mojados por la regadera, la gravitación interna del pasado.

Subo y por ver la luna de mentira me dejo la piel; subo, derramo pegamento y observo por un instante indiscreto y loco, entre grietas e irregularidades del cemento, baba y úlceras de hormigón, el tipo de vida –habitualmente más convencional– que la gente sin cualidades especiales lleva dentro de sus casas.

Un avechucho, incontestablemente, soy.»

Jesús García Cívico, Singular, Valencia: Che Books, Contrabando, 2018, pp. 24-27.

No hay comentarios:

Publicar un comentario